作者:蔡韋白律師

專長:詐欺與洗錢案,畢業於東吳大學法研所刑事法組

近年來,不少人在網路上因貸款、找工作等需求,提供自己的帳戶給對方,最後卻變成警示帳戶,甚至收到地檢署或法院傳票,淪為詐欺與洗錢案件的被告,這類型案例層出不窮。

什麽是「人頭帳戶」?

人頭帳戶就是將自己的帳戶,提供出去給他人使用。如果是遭詐騙集團利用,人頭帳戶的提供者最後也可能成為詐欺/洗錢的幫助犯或共同正犯。

為什麽會變成「人頭帳戶」?

許多人因急需貸款、求職、或陷入網路愛情詐騙,進而將帳戶交給他人使用。卻不知對方其實是詐騙集團,帳戶因此成為洗錢或詐騙工具。最後,帳戶持有人也會被追究刑責,淪為詐欺與洗錢的被告。

人頭帳戶會被判刑嗎?

人頭帳戶主要可能會涉及以下刑事責任:

1. 詐欺罪(刑法第339條)

意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之物交付者,處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。

2. 加重詐欺罪(刑法第339條之4)

犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者,處一年以上七年以下有期徒刑,得併科一百萬元以下罰金:

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具,對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

3. 一般洗錢罪(洗錢防制法第19條)

有第二條各款所列洗錢行為者,處三年以上十年以下有期徒刑,併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者,處六月以上五年以下有期徒刑,併科新臺幣五千萬元以下罰金。

4. 交付帳戶罪(洗錢防制法第22條)

任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣,或基於親友間信賴關係或其他正當理由者,不在此限。

違反前項規定者,由直轄市、縣(市)政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者,亦同。

違反第一項規定而有下列情形之一者,處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百萬元以下罰金:

一、期約或收受對價而犯之。

二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。

三、經直轄市、縣(市)政府警察機關依前項或第四項規定裁處後,五年以內再犯。

而這類案件如經檢察官起訴,不但被法院判決有罪機率相當高,且一旦法院判決刑度超過6個月,甚至會需要入監服刑,不可不慎!

但如果自己沒有前科,個案上願意認罪、且能夠與被害人達成和解,是有機會爭取到緩刑的。

明明就只是找工作,為什麼還要認罪?

實務上大多認為,現在報章媒體都再三宣導「帳戶不要隨便提供他人使用」,若仍輕率交付帳戶,通常會被認定有一定程度的不確定故意,涉嫌詐欺或洗錢。

在某些情況下,倘若硬拚無罪沒拼過,在訴訟上反而不利,選擇認罪並爭取緩刑、減輕刑責,反而更符合自身利益,也比較不會影響生活與工作。

有機會拼不起訴或無罪嗎?

如個案上還是希望拼爭取不起訴或無罪,就必須保留跟對方的所有對話紀錄及相關有利證據,並提交給警方,證明自己只是為了貸款、找工作等原因,並不知道對方是詐騙集團。

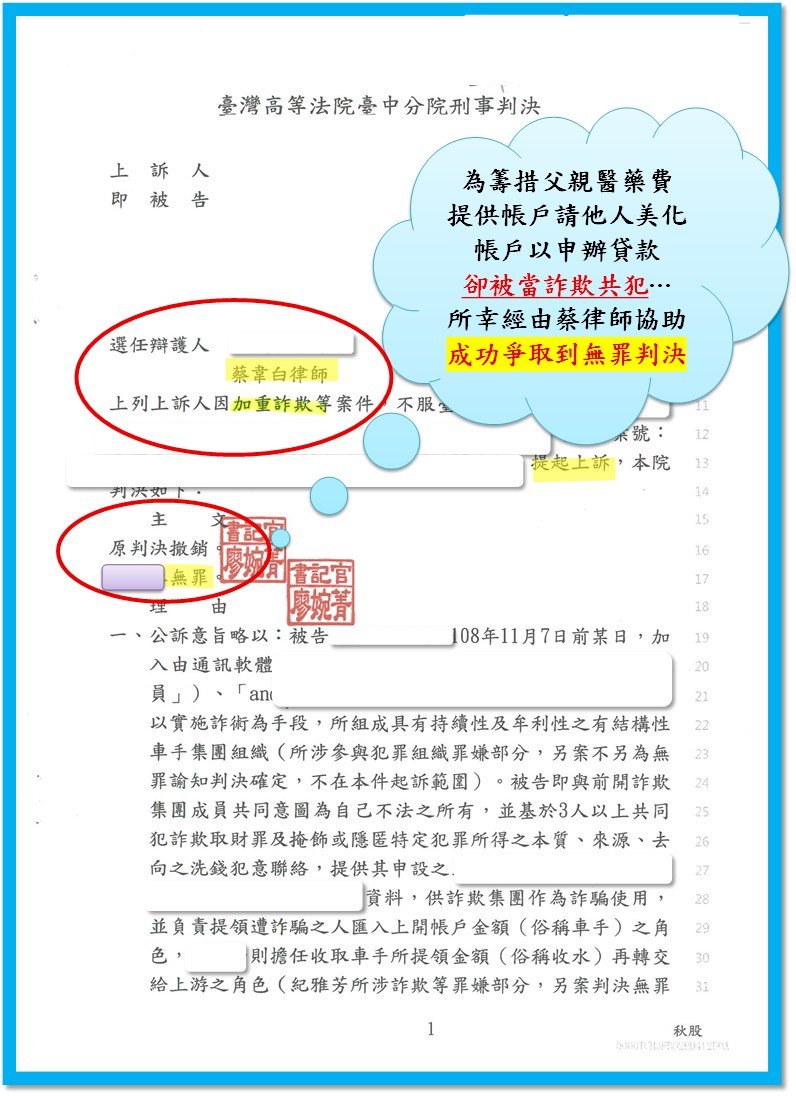

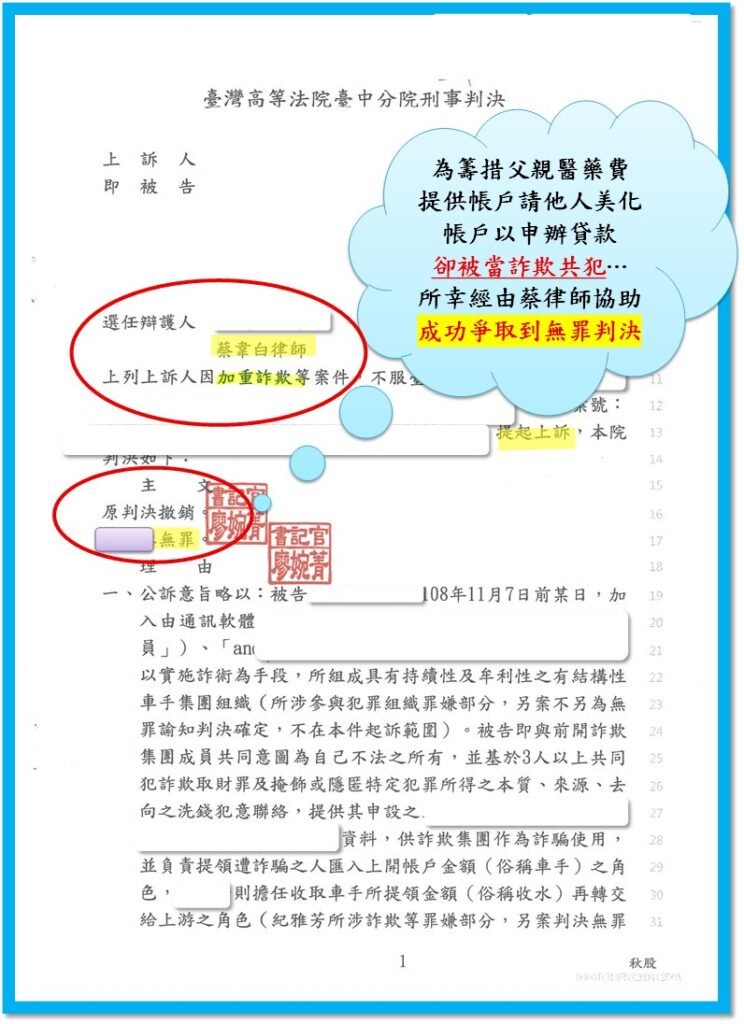

蔡律師去年也曾協助一位以為是申辦貸款,結果卻遭詐騙集團利用,提供人頭帳戶出去的當事人,最後我們協助當事人成功向法院爭取到無罪判決(判決字號:臺灣高等法院臺中分院111年度金上訴字第311號刑事判決)的成功案例。

但這只是通常狀況,並非個案法律建議,碰到類似的困擾,請諮詢專業律師,相關個案與處理策略,歡迎與我們聯繫討論。